Explorez le monde des plantes avec le Conservatoire botanique ! Le service Education accueille chaque année près de 4 800 élèves pour des ateliers pédagogiques :

- "Les serres tropicales"

- "Le jardin, un tour du monde végétal"

- "Quel est donc cet arbre ?"

- "L’Homme et les plantes"

- "Qu’est-ce qu’une graine ?"

- "Couleurs de plantes"

Brochure

Chaque atelier est présenté dans la brochure. Vous y trouverez aussi les tarifs, les créneaux horaires, les informatiques pratiques.

Contact

Patrick Péron et Loïc Ruellan

Animateurs scientifiques

02 98 02 46 00

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Etablissement public, scientifique et technique, le Conservatoire botanique national de Brest est chargé d’étudier et de préserver les plantes sauvages et les milieux naturels des régions Bretagne, Normandie (Basse-Normandie) et Pays de la Loire et des hauts lieux de biodiversité mondiaux. Il est un expert au service des politiques d’aménagement du territoire, de gestion et de conservation de la nature. A Brest, il est aussi un merveilleux jardin de 30 hectares, centre exceptionnel de découverte du monde végétal, accueillant chaque année 400 000 visiteurs.

En savoir plus

Dans le cadre du programme de Conservation de 11 espèces d'arbres menacées de l'aire protégée (AP) Ambohitr'Antsingy Montagne des Français à Madagascar, une mission sur place de la technicienne de conservation, Delphine Cabanis, a été réalisée début septembre 2024 pour apprécier les avancées du programme.

En partenariat avec la Fondation Franklinia et l’association Arche aux plantes, ce programme a pour objectif la conservation in-situ et ex-situ de 11 espèces d’arbres particulièrement menacées, toutes endémique du nord du pays, voire pour certaines d’entre elles, de l’aire protégée Ambohitr’Antsingy Montagne des Français.

Sur les 11 espèces, 9 sont aujourd’hui inventoriées dans l’aire protégée et bénéficient d'une protection in-situ. Il s'agit de : Cleidion capuronii (CR), Dombeya ambohitrensis (CR), Dombeya milleri (CR), Eugenia calciscopulorum (CR), Beguea borealis (CR), Manilkara suarezensis (CR), Adansonia suarezensis (EN), Croton aleuritoides (EN) et Helmiopsiella poissonii (EN).

Près de 1 000 plants de ces 9 espèces ont été produits en pépinière et replantés dans l'aire protégée pour renforcer les stations existantes.

Cleidion capuronii en fleur © Delphine Cabanis (CBN Brest)

Croton aleuritoides, classé EN © Delphine Cabanis (CBN Brest)

Fructification de Dombeya ambohitrensis, classé CR © Delphine Cabanis (CBN Brest)

Helmiopsiella poissonii en culture en pépinière, classé EN © Delphine Cabanis (CBN Brest)

À ce stade, 2 espèces sont encore en cours de prospection : Senna suarezensis (CR, possiblement éteint) et Mimosa capuronii (EN).

Ce programme bénéficie de l’appui technique du SAGE (gestionnaire de l’AP), de l’université d’Antsiranana et du Missouri Botanical Garden (MBG).

L'équipe travaillant sur le projet : étudiants de l'université d'Antsiranana, MBG, SAGE, CBN Brest, pépiniériste et guide local ©DR

L’Antinorie faux-agrostis (Antinoria agrostidea (DC.) Parl.) est une petite graminée très rare qui est menacée de disparition en Pays de la Loire, où seules deux stations sont aujourd’hui observées. C’est pourquoi un plan de conservation a été élaboré à l’échelle de la région, qui vise à assurer le maintien de ses populations et de ses habitats pour le long terme. Des recherches au niveau de stations historiques, qui étaient beaucoup plus nombreuses autrefois, sont également à entreprendre. Ce nouveau plan de conservation complète celui déjà élaboré pour l’Antinorie faux-Agrostis en Bretagne, ce qui permet une prise en compte de l’ensemble des populations armoricaines de l’espèce.

Contexte

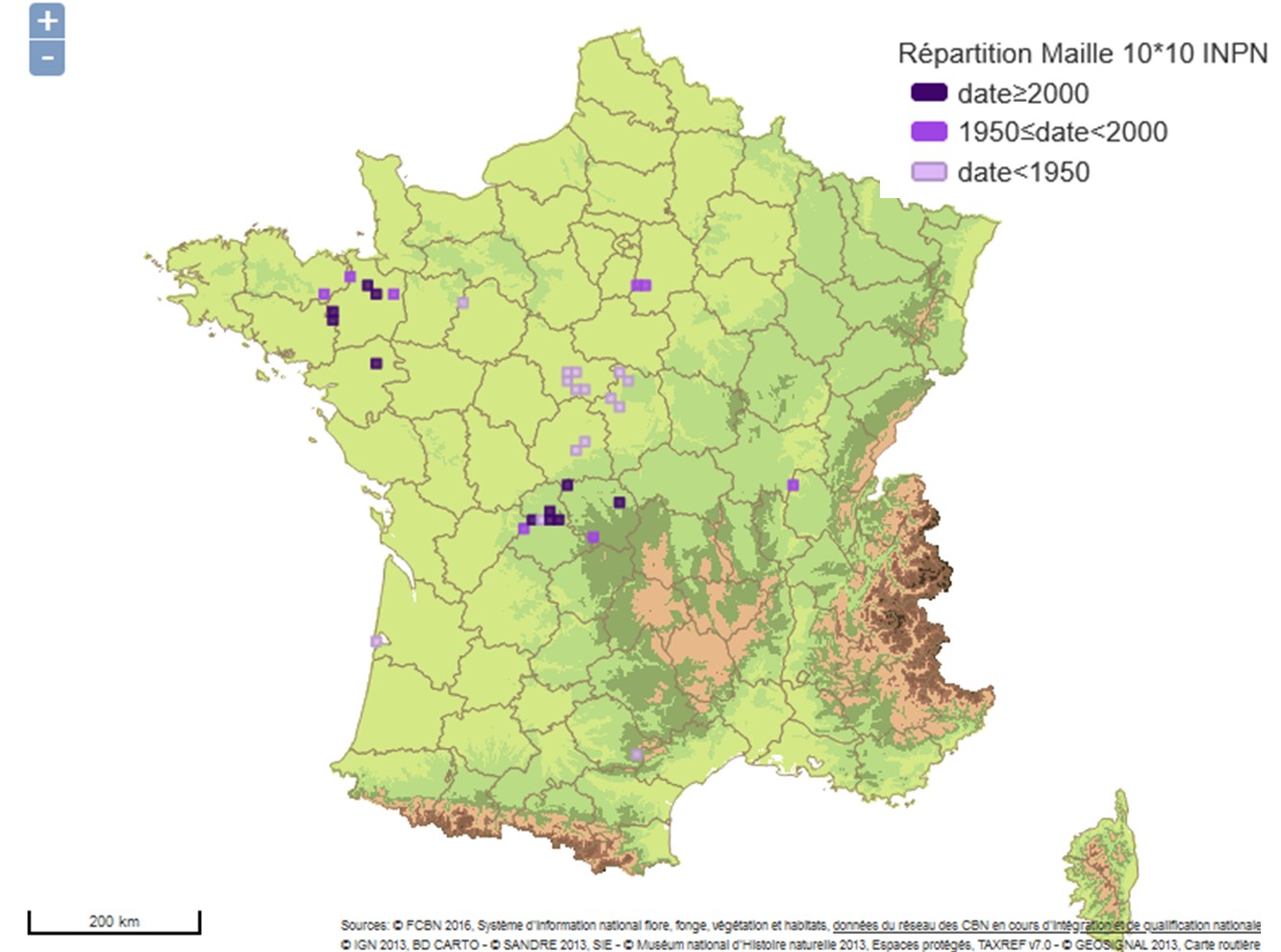

L’Antinorie faux-agrostis (Antinoria agrostidea (DC.) Parl.) est une plante méditerranéo-atlantique que l’on rencontre à l’ouest de l’Europe (France, Espagne Portugal, Italie) et également en Afrique du Nord. Devenue rare en France, elle est aujourd’hui principalement représentée dans la partie orientale du Massif armoricain (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, etc.) et sur les contreforts nord-ouest du Massif central (Limousin).

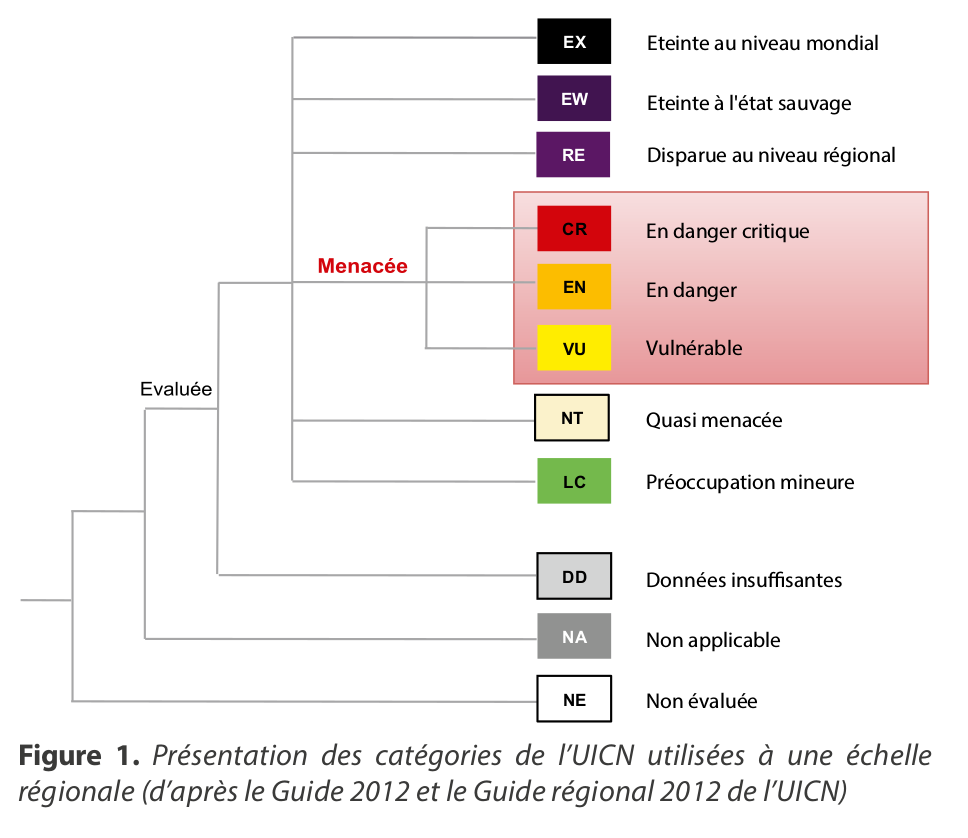

Évaluée comme « en danger » d’extinction à l’échelle de la France et de la Bretagne, la plante est jugée comme extrêmement menacée de disparition en Pays de la Loire (évaluée « CR – en danger critique d’extinction » au sein de la liste rouge régionale), où elle bénéficie d’un statut réglementaire de protection.

En région Pays de la Loire, l’Antinorie faux-agrostis est connue historiquement dans chacun des cinq départements. Cependant la plante n’a été observée après 2000, qu’en Loire-Atlantique. Elle est ainsi présumée disparue de Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Sarthe où les observations datent, pour la plupart, du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe pour les plus récentes. Un fort déclin des populations est observé depuis le XIXe siècle, époque où les observations de la plante étaient beaucoup plus nombreuses, en particulier en Mayenne et Anjou. Les populations récemment observées ne se trouvent qu’en deux localités du nord de la Loire-Atlantique (communes de Nozay et Sévérac).

La dégradation ou destruction des habitats naturels de l’Antinorie faux-agrostis semble être la première cause de régression : l’eutrophisation des milieux mais également la simplification des paysages agraires (drainage et artificialisation des prairies humides, bouchage de mares, etc.) peuvent en particulier être mises en cause.

Description de la plante

L’Antinorie faux-agrostis appartient à la famille des Poacées (Graminées). C’est une plante vivace (parfois annuelle) de petite taille (jusqu’à 30 cm)

à tiges grêles, dont les épis se forment assez tard en fin de printemps ou en été, et qui peut très facilement

passer inaperçue. En l’absence d’inflorescence, le risque de confusion avec d’autres graminées est important.

Elle s’observe en pleine lumière au sein de pelouses amphibies sur des sols acides et pauvres en nutriments, sur des substrats d’origine granitique ou siliceuse.

En Bretagne et Pays de la Loire, les stations qui se maintiennent se trouvent principalement en bordure de mares ou d’étangs peu profonds, où l’Antinorie faux-agrostis peut former des radeaux flottants ou se développer sur les grèves exondées lors de la baisse estivale des eaux. Autrefois la plante était également abondante au sein de prairies humides, elle était notamment citée sur les prairies de pourtour du lac de Grand-Lieu ou encore dans la vallée du Don. Quelques mentions en bordure de cours d’eau ou fossés ont également été faites en Mayenne.

© G. Masson (CBN Brest)

Objectifs

L’état des lieux des populations d’Antinorie faux-agrostis en Pays de la Loire met en évidence une situation précaire, du fait principalement du très faible nombre de localités où la plante a pu être observée récemment. Le plan de conservation vise ainsi à mieux prendre en compte ces populations résiduelles, et à proposer des mesures de conservation adaptées et durables. Il vise également à mettre en œuvre des recherches pour tenter de retrouver d’autres stations, là où les milieux lui seraient encore favorables.

Le plan de conservation est un outil qui permet de mettre en place des mesures :

- d’information, de sensibilisation et de prise en compte de l’espèce,

- de sauvegarde des populations existantes (renforcement de la protection des sites, mise en place de mesures de gestion appropriées),

- d'amélioration des connaissances sur la plante et les communautés végétales dans lesquelles elle pousse,

- de suivi des populations,

- de conservation ex situ (collecte de graines pour constitution de lots de sauvegarde au congélateur),

- de développement de partenariats.

>> Télécharger le plan de conservation en faveur de l’Antinorie faux-agrostis

>> Télécharger la fiche de présentation de l'Antinorie faux-agrostis

Partenaires

- DREAL Pays de la Loire

- Région Pays de la Loire

- Conseils départementaux de Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire, Vendée, Sarthe

- Parcs naturels régionaux de Brière, Normandie-Maine

- Associations Bretagne-Vivante, Mayenne nature environnement, CPIE Mayenne Bas-Maine, CPIE Sèvre et Bocage, CPIE Logne et Grand-Lieu, CPIE Loire Anjou, LPO Anjou

- Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Contact

Cécile Mesnage : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Conservatoire botanique national de Brest

Antenne Pays de la Loire

30 années. C’est le temps qui aura été nécessaire pour sauver de l’extinction et réintroduire en nature une plante endémique de l’île Maurice : Cylindrocline lorencei. La mise en oeuvre des techniques de multiplication jusqu’alors inexplorées dans le domaine de la conservation ont permis de sauver cette espèce disparue en nature.

Un sauvetage in extremis

Dans les années 70, Cylindrocline lorencei est connue pour être au bord de l’extinction. Jean-Yves Lesouëf, fondateur du CBN de Brest décide alors de collecter des graines et des boutures, dans l’espoir de procéder à un sauvetage de l’espèce. En 1990, l’espèce est déclarée éteinte en nature.

Cependant, le CBN de Brest les avait placées en banque de graines mais celles-ci étaient incapables de germer naturellement. Grâce à l’utilisation des biotechnologies, en collaboration avec l'INRA de Ploudaniel, il réussit en 1993 à régénérer des plantes entières. Il s’agit alors d’une première mondiale au service de la conservation de la biodiversité. Les essais de bouturage assez difficiles et le manque d’individus et de graines viables conduisent ensuite le Conservatoire à se tourner vers Vegenov pour multiplier à plus grande échelle, par micropropagation in vitro, des centaines de plantes dès 2009.

Recréer les conditions d’un retour en nature

Cette réussite portée par les biotechnologies n’aurait pas été concrétisée sans l’implication sans faille de notre partenaire technique mauricien, le National Park and Conservation Service (NPCS) et de notre partenaire financier Mauritius Commercial Bank.

À partir de 2021, un long travail d’aménagement de zones de gestions expérimentales, les Conservation Management Areas (CMA), délimitées par des grillages pour éviter la présence d’espèces animales indésirables et nettoyées de toutes espèces végétales invasives, a permis l’acclimatation d’une trentaine de plants qui aujourd’hui s’épanouissent dans un environnement protégé. À partir de 2021, un long travail d’aménagement de zones de gestions expérimentales, les Conservation Management Areas (CMA), délimitées par des grillages pour éviter la présence d’espèces animales indésirables et nettoyées de toutes espèces végétales invasives, a permis l’acclimatation d’une trentaine de plants qui aujourd’hui s’épanouissent dans un environnement protégé.

2024, une réintroduction en nature à grande échelle.

Les trois décennies écoulées ont été jalonnées par de nombreuses étapes qui marquent un tournant dans l’approche de la conservation : l’étude du cycle de vie de l’espèce, les tests de culture d’embryons et l’usage de techniques innovantes, les étapes de sa multiplication à Brest, avant de se projeter sur le site de réimplantation dans un environnement restauré à Maurice.

Toutes ces étapes nous permettent aujourd’hui d’annoncer la réintroduction dans son environnement naturel, de cette espèce endémique de l’île Maurice, presque 35 ans après sa disparition en nature. Une centaine de plants nés à Brest seront, au terme d’un protocole extrêmement précis, réintroduits dans les CMA de l’Île Maurice au mois de juin, dans l’objectif d’assurer son retour durable dans son environnement naturel.

Catherine Gautier, responsable conservation ex situ, et Stéphane Buord, directeur scientifique des actions internationales du CBN de Brest

© C. Le Guillou (CBN Brest)

Notre partenaire financier

Nos partenaires techniques

National Park and Conservation Service

Contact

Stéphane Buord

Directeur scientifique actions internationales

Conservatoire botanique national de Brest

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.