Plus de 40 années après l’arrivée de quelques graines au Conservatoire botanique national (CBN) de Brest et une disparition en nature une dizaine d’années plus tard, le maintien en vie de Cylindrocline lorencei a été un long chemin semé d’embûches mais qui se termine de la plus belle des façons aujourd’hui avec son retour en nature.

Tout ceci a été rendu possible grâce à une multitude d’acteurs, en passant par Jean-Yves Lesouëf, conservateur de 1975 à 2006, pour ses observations et la collecte de graines, les équipes du conservatoire d’hier et d’aujourd’hui (services international et ex situ), les jardiniers de Brest métropole qui entretiennent les collections au quotidien, les partenaires techniques extérieurs (INRAe de Ploudaniel, Vegenov à Saint Pol de Léon, NPCS à l’Ile Maurice) et financiers (Arche aux plantes, CEPF, Klorane botanical Foundation, Lafarge, Mauritius Commercial Bank, le grand public, avec un financement participatif) et le gouvernement mauricien.

Cylindrocline lorencei réintroduction 2024 © MCB

Une disparition déclarée en 1990

Dans les années 70, Cylindrocline lorencei est connue pour être en danger critique d’extinction à l’Ile Maurice. En 1982, lors d’une première mission sur l’île, Jean-Yves Lesouëf, fondateur du CBN de Brest décide alors, avec les autorisations des instances mauriciennes, de collecter des graines et des boutures sur les deux plants subsistant dans une unique station naturelle située à Plaine Champagne, dans l’espoir de procéder à un sauvetage de l’espèce. Les premières graines semées dès l’arrivée au conservatoire donnent de très beaux plants, et par mesure de sécurité une partie de ces plants est envoyée dans différents jardins botaniques à travers l’Europe et le monde (Cambridge, Kew, Edimbourg, Tafira, Funchal, Waimea et Nancy). En 1990, l’espèce est déclarée éteinte en nature.

Les biotechnologies au secours des plantes

À cette même période, malgré les efforts menés pour maintenir et multiplier les plants en culture au sein des différents jardins botaniques, l’espèce disparaît également en culture. Il ne reste donc plus de plants vivants de Cylindrocline lorencei. Seules subsistent quelques graines du lot collecté en nature stockées en banque de graines à -18°C au Conservatoire de Brest. Des nouveaux semis sont réalisés à partir de ces graines mais ne donnent hélas aucun résultat. Stéphane Buord, qui travaille alors au service de la conservation ex situ au conservatoire, décide de réaliser un test de coloration vitale sur quelques graines afin de s’assurer de la viabilité des graines stockées. Les résultats montrent alors que certaines graines possèdent des embryons vivants mais avec une réserve de la graine qui elle ne l’est pas, ce qui empêche donc l’embryon de germer par lui-même. C’est alors grâce à l’utilisation des biotechnologies, et plus précisément la culture in vitro, réalisée en collaboration avec l'INRAe de Ploudaniel qu’il réussit en 1993 à régénérer trois plantes entières en réalisant du sauvetage d’embryon. La technique consiste à extraire les embryons de la graine, à les désinfecter et les placer en culture stérile sur un milieu gélosé avec des substances nutritives pour permettre à l’embryon de se développer. Il s’agit alors d’une première mondiale au service de la conservation de la biodiversité.

Ces trois jeunes plantules issues de culture in vitro ont pu être acclimatées et cultivées au conservatoire durant plusieurs années pendant lesquelles les protocoles de culture et de multiplication se mettent en place. Malheureusement, aucune floraison n’est encore observée.

Bourgeons axilaires pour micropropagation © C. Gautier (CBN Brest)

Acclimatation de vitro plants © Charlotte Dissez (CBN Brest)

De l’innovation au protocole de culture

Au début des années 2000, les plants commencent à nouveau à dépérir en culture malgré tous les efforts pour les maintenir en vie. Une première floraison observée en juin 2004 fait renaître l’espoir, mais hélas des graines collectées ne donnent aucune germination après semis. Les essais de multiplication par bouturage ne donnent eux non plus aucun résultat, ceci est probablement dû au vieillissement des plants. Une nouvelle fois l’issue semble inéluctable.

Le Conservatoire tente de se rapprocher une nouvelle fois des biotechnologies végétales et de la culture in vitro, avec le soutien du laboratoire Vegenov. Les premiers essais réalisés sur du sauvetage d’embryons ne donnent pas de résultats, mais des essais sont menés en parallèle sur de la micro-propagation de la plante à partir de bourgeons axillaires. Cette technique donne cette fois-ci des premiers résultats.

Entre 2006 et 2010, un protocole de culture in vitro est alors établi, allant du type de matériel végétal utilisé pour la multiplication, en passant par les étapes de désinfection, introduction en culture in vitro, multiplication, enracinement et acclimatation (sortie du milieu stérile et mise en terre).

Après plusieurs années de travail et d’expérimentation, Il devient alors possible, à partir d’un bourgeon axillaire de Cylindrocline lorencei, de produire en deux ans plus d’une centaine de plants.

L’espèce peut alors être considérée comme sauvée en culture, et il devient donc envisageable d’organiser un retour vers l’Ile Maurice.

Culture in vitro Cylindrocline © C. Gautier (CBN Brest)

Le retour en nature et la transmission des connaissances

Au cours des années 2009-2010, de nouveaux contacts ont eu lieu avec les institutions gouvernementales et plus précisément le National Park Conservation Service (NPCS) qui mène depuis plus de 20 ans un long travail de préservation de la flore mauricienne afin d’envisager ce retour. De 2011 à 2024, différents programmes et financements ont eu lieu pour permettre le travail de retour vers l’Ile Maurice dans les meilleures conditions.

Huit colis de plantes ont pu être expédiés vers l’Ile Maurice, ce qui représente 288 plants et 300 vitro plants de Cylindrocline lorencei.

Cylindrocline lorencei mise en perlite pour envoi © C. Gautier (CBN Brest)

Les premiers colis ont permis d’établir le protocole d’envoi des plants avec les conditions de retour : type de matériel végétal le plus approprié (plants, vitro plants), taille des plants envoyés, conditionnement des plants en milieu inerte adapté, traitements phytosanitaires, permis d’importation, conditions de transports (température, obscurité, durée de voyage). Il a fallu également travailler avec nos partenaires mauriciens sur la prise en main de l’espèce une fois arrivée à l’Ile Maurice : conditions de réception des plantes à l’Ile Maurice, mise en quarantaine, acclimatation en pépinière, rempotage, maîtrise des nouvelles conditions de culture, essais de mise en pleine terre en pépinière.

Plusieurs années et colis tests auront été nécessaires avant de maîtriser pleinement toutes ces conditions. Les trois derniers colis expédiés ont pu alors être entièrement consacrés à ces essais de réintroduction.

Le premier essai de réintroduction en nature a eu lieu sur le site initial de Plaine Champagne où avait été trouvé les deux derniers plants. Trois plants ont été réintroduits en 2017 mais le milieu était semble-t-il trop modifié et perturbé par la présence de nombreuses espèces invasives et les plants n’ont pas survécu plus de 2 années.

En se basant sur les conditions de culture de l’espèce, le NPCS a alors identifié de nouveaux sites potentiels de réintroduction au sein de Conservation Management Areas (CMA), qui sont des espaces en nature délimités par des grillages, afin éviter la présence d’espèces animales indésirables et dans lesquelles les espèces végétales invasives sont arrachées pour permettre à la flore locale de se développer.

En 2019, 16 plants ont été réintroduits dans la CMA de Pétrin à titre expérimental. Les plants se sont bien adaptés pour la majorité, mais plusieurs pertes ont été observées par suite d’attaques d’achatines ou d’animaux sauvages (singes notamment). Cependant en 2024, 5 plants continuent de se développer.

En 2021, 19 plants ont à nouveau été réintroduits dans cette même CMA de Pétrin et en 2024, 12 plants sont toujours présents et se sont bien développés.

Cylindrocline lorencei réintroduit à Petrin en 2022 photo 2024 après 2 ans © C. Gautier (CBN Brest)

Ces premiers résultats d’introduction étant très satisfaisants, il a donc été décidé que l’année 2024 soit marquée par l’aboutissement du projet pour le Conservatoire botanique national de Brest avec l’expédition de 100 plants au mois de mai, dans l’objectif de réaliser des réintroductions en nature à grande échelle.

Début juillet 2024, un déplacement a eu lieu à l’Ile Maurice afin d’officialiser ce passage de relais. Lors d’une cérémonie organisée par le NPCS, en présence du ministre de l’Agroforestery et de nombreuses organisations agissant en faveur de l’environnement à Maurice, des plants de Cylindrocline lorencei ont été réintroduits à Pétrin et d’autres introduits dans des espaces semblables. Sur les 100 plants, 72 plants ont été placés à Pétrin, 10 à Florin et 10 à Plaine Champagne.

Réintroduction Cylindrocline lorencei le 04 juillet 2024 © MCB

Lors de cette cérémonie de plantation, un document réalisé par le CBN de Brest relatant les protocoles, allant de la culture in vitro aux expéditions et culture des plants de Cylindrocline lorencei, a été officiellement remis à M. Mahen Sirattan, ministre de l’Agroforestery et à M. Suraj Gopal, représentant du NPCS.

À ce jour, les plants réintroduits en nature se portent bien. Les suivis sont réalisés par les agents NPCS et nous espérons voir dans les années futures des floraisons et des plantules.

Cérémonie officielle de réintroduction avec M. Mahen Sirattan © MCB

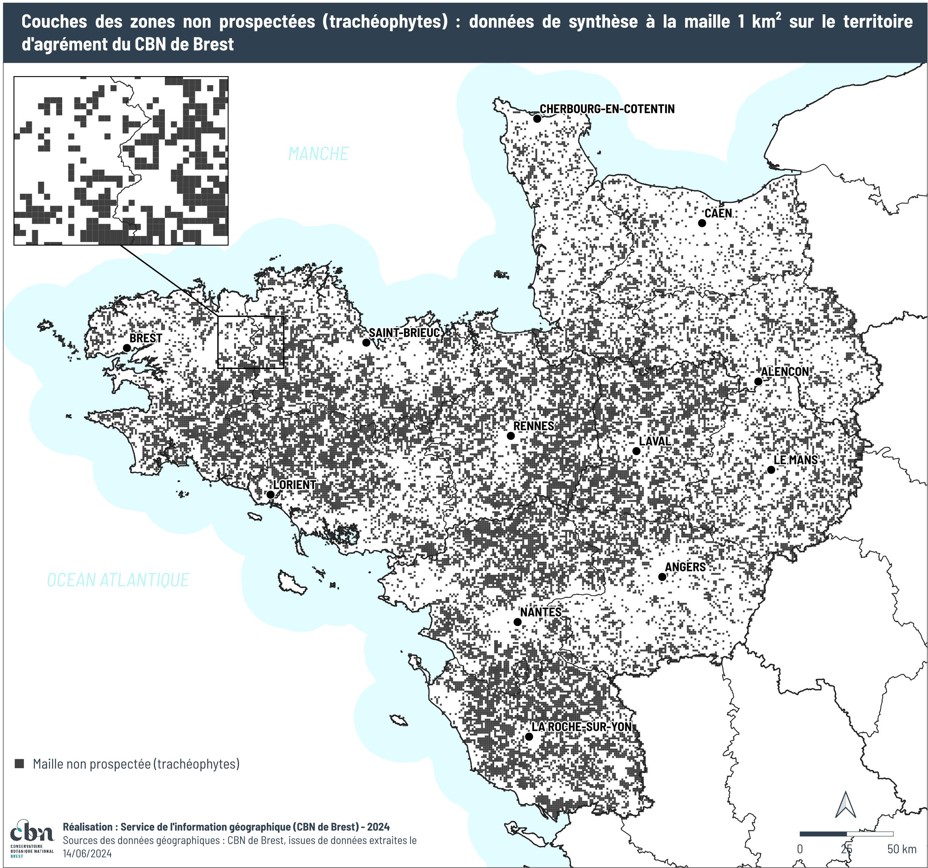

De nouvelles couches d’information viennent s’ajouter à la liste des données déjà diffusées intitulées "Couches des zones non prospectées : données de synthèse à la maille 1 km²".

Ces couches vectorielles établies par groupe taxonomique (trachéophytes : plantes à fleurs, fougères ; bryophytes : mousses, hépatiques, anthocérotes ; charophytes ; lichens), permettent de connaître les mailles de 1 km² où aucune prospection n’a été menée depuis 1990. Elles mettent en évidence les lacunes de prospection (et de connaissance). Une couche de synthèse agrège les données pour les trachéophytes et les bryophytes. Elle complète utilement la couche d’alerte à la maille 1 km² (voir fiche descriptive) qui fournit une information sur la présence de taxons protégés ou rares et menacés pour ces deux groupes.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter :

- Le guide d’accès aux données

- Le catalogue de métadonnées Geonetwork

Elles sont disponibles en visualisation via GeoCalluna ou via le flux wms du CBN de Brest : https://www.cbnbrest.fr/geoserver/wms

C’est lors de prospections menées le 27 juin 2024 à Bois de Cené, dans le marais breton vendéen, que nous avons pu observer, dans une douve miraculeusement préservée des assauts des herbivores (écrevisses, ragondins...), une grosse population de Myriophylles et de Potamots à feuilles linéaires (P. trichoides). Le potamot a été prélevé pour identification ainsi que le Myriophylle, celui-ci ressemblant à une espèce indigène (Myriophylle en épi M. spicatum), mais plus ramifié et dont les segments foliaires semblaient bien peu nombreux, avec de plus des bractées florales inférieures dentées/pectinées.

Douve Myriophylle © Fabien Dortel (CBN Brest)

Après consultation du récent ouvrage "Aquatic plants of Northern and Central Europe including Britain and Ireland" nous identifions Myriophyllum sibiricum. Ce taxon de répartition circum-boréale est présent, au plus proche, aux Pays-Bas et en Scandinavie et semble inconnu de France.

Cette découverte est aussitôt partagée à Jean-Marc Tison, auteur principal de la Flore "Flora Gallica” et à Richard Lansdown, co-auteur de la flore consultée, membre du conseil scientifique du CBN de Brest et membre du groupe de spécialistes des plantes d'eau douce de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Aussitôt, un doute survient sur l’identité réelle de ce myriophylle. Ainsi, outre sa répartition beaucoup plus nordique, M. sibiricum est moins ramifié et moins florifère, ses segments foliaires encore moins nombreux. Jean-Marc Tison indique qu’il existe un hybride spicatum x sibiricum invasif, notamment en Amérique du Nord. Il aurait été récemment trouvé également en Chine (Tison, comm.pers.), mais serait inconnu en Europe à ce jour.

La distinction morphologique de l’hybride n’est pas évidente, les plantes se rapprochant fortement de M. sibiricum mais ne produisant qu’occasionnellement des turions (un amas de feuilles imbriquées formant une massue, qui se forme à l’extrémité de branches latérales, forme de résistance et dont la fonction est la propagation végétative), alors qu’ils sont systématiques chez M. sibiricum, à partir de l’été.

Myriophylle sp. © Fabien Dortel (CBN Brest)

Nous avons alors contacté Laurent Hardion, de l’Université de Strasbourg, ainsi que Johan Van Valkenburg, spécialiste de l’Institut National des Vecteurs, des Plantes Envahissantes et de la Santé des Plantes aux Pays-Bas. Le premier travaille sur un projet de thèse visant à détecter des Myriophylles invasifs (notamment M. heterophyllum) par des outils « ADN environnemental », et le second a co-décrit une nouvelle espèce de Myriophylle en 2022 (Myriophyllum rubricaule) et travaillé à l’identification par voie moléculaire de foyers de Vallisneria australis, plante exotique en expansion en France.

Ces deux spécialistes ont donné leur accord pour analyser du matériel issu de la Vendée, afin d’obtenir des réponses validées par la génétique.

Depuis fin juin, nous avons découvert plusieurs localités de ce myriophylle mystérieux dans un rayon de quelques kilomètres autour du foyer initial.

Le 14 septembre 2024, Richard Lansdown, de passage dans la région, est venu observer les stations. Dominique Chagneau, responsable départementale pour l’inventaire permanent en Loire-Atlantique, et Fabien Dortel, Chargé d’études à l’antenne Pays de la Loire du CBN de Brest, ont accompagné l’expert sur les sites.

Richard Lansdown © Fabien Dortel (CBN Brest)

Richard a pu confirmer qu’il ne reconnaissait pas M. spicatum, attendant avec impatience les résultats des analyses : malgré une recherche minutieuse, aucun turion n’a pu être observé.

À cette occasion, il pense également avoir trouvé une nouvelle Lentille d'eau pour la France, notée en Grande-Bretagne ainsi qu’en Espagne, mais peut-être confondue avec Lemna minuta en France : Lemna valdiviana (origine Amérique du Sud et du Nord), détectée notamment par ses frondes allongées de couleur claire et à nervure centrale nette et atteignant presque l’apex, souvent groupées par 4, de taille similaire, formant un "papillon".

L’identité reste toutefois soumise à débat, car il est possible qu’il s’agisse de formes particulières de Lemna minuta, qui aurait une forte variabilité. Là encore, le recours complémentaire à la génétique semblait indispensable, par comparaison avec L. minuta d’une part, avec le “vrai” L. valdiviana présent en Amérique du Sud.

Ainsi, nous avons contacté Manuela Bog, chercheuse travaillant dans un laboratoire allemand, qui a notamment étudié ces deux espèces. Les échantillons sont maintenant entre ses mains pour réaliser les analyses moléculaires qui permettraient de faire le point sur la situation.

L.valdiviana (identité à confirmer) © Fabien Dortel (CBN Brest)

Richard a également repéré, parmi 4 autres Lentilles, Wolffia columbiana, récemment identifiée à l’étang St-Nicolas (Angers) en Maine-et-Loire (49). C'est la deuxième mention pour le territoire d'agrément du CBN de Brest de cette lentille exotique sans racine, distinguée de W. arrhiza par sa forme plus globuleuse, laissant apparaître, vu de dessus, un large anneau immergé en périphérie de la partie flottante.

W.columbiana © Fabien Dortel (CBN Brest)

Toutes ces observations montrent, d’une part, la complémentarité des regards de botanistes venus d’horizons différents, et, d'autre part, celles des disciplines : la botanique de terrain doit ainsi se faire appuyer par des études moléculaires faisant appel à des compétences en génétique, pour confirmer certaines déterminations.

Dernière minute

Les 2 analyses conjointes du Myriophylle montrent qu’il appartient à l’espèce Myriophyllum spicatum, indigène, malgré des critères morphologiques non concordants. Il s’agirait donc d’une variation très inhabituelle de notre myriophylle en épis. Ces résultats déstabilisants vont probablement amener à chercher d’autres critères pertinents pour distinguer M. spicatum, M. sibiricum et leur hybride...

Avec près de 16% de sa superficie couverte par les forêts, le Morbihan est le département le plus forestier de Bretagne. Conscient de cette responsabilité, le Département du Morbihan participe à l’amélioration des connaissances et à la conservation de ce patrimoine naturel grâce, notamment, à sa politique Espaces naturels sensibles (ENS).

En 2024, le Département a sollicité plusieurs de ses partenaires pour étudier les habitats forestiers de la Butte de Malvran. Ce site de 113 ha, quasi entièrement forestier, est situé en Centre Bretagne, au sud du lac de Guerlédan, et fait partie du grand massif forestier de Quénécan. Il est classé en Réserve biologique intégrale (RBI) depuis 2018.

Butte de Malvran © Vincent Colasse (CBN Brest)

Les habitats forestiers ont été caractérisés grâce à la réalisation de relevés phytosociologiques par le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest et la mise en évidence des principaux groupements végétaux forestiers présents sur le site. Ces relevés contribueront à l’amélioration de la connaissance sur les végétations forestières engagée depuis 2021 au niveau régional.

Butte de Malvran © Vincent Colasse (CBN Brest)

De son côté, le Groupe d’étude des invertébrés armoricain (GRETIA) a étudié les invertébrés saproxyliques à l’aide de deux pièges à interception positionnés dans des secteurs représentatifs des habitats du site. Enfin, les petits mammifères du site ont été inventoriés par le Groupe mammalogique breton (GMB) grâce à deux dispositifs de pièges photographiques placés aux mêmes endroits que les invertébrés.

L’ensemble des protocoles a pris fin à l’automne. Les résultats feront l’objet de rapports de synthèse restitués durant l’hiver.

Butte de Malvran © Vincent Colasse (CBN Brest)

À presque 50 ans, le Conservatoire botanique national de Brest se renouvelle. Avec le projet TransitionS il se donne des perspectives pour la période 2024- 2033, mais aussi avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, Stéphanie Hudin, arrivée fin août en poste.

Stéphanie Hudin, directrice du Conservatoire botanique national de Brest © C. Le Guillou

Une structure en évolution permanente

L’équipe du Conservatoire botanique national (CBN) de Brest a beaucoup évolué depuis sa création en 1975, ses missions se sont élargies. Mais une chose reste imuable : la volonté des équipes d’oeuvrer pour la conservation des espèces et des habitats par la connaissance des écosystèmes terrestres de son territoire d’agrément qui correspond aujourd’hui aux régions Bretagne et Pays de la Loire.

Porté par un syndicat mixte composé de Brest métropole, de la Région Bretagne, du Département du Finistère et de l’Université de Bretagne Occidentale, son fonctionnement intègre un comité syndical avec des représentants élus de ces institutions, ainsi qu'un conseil scientifique.

À l'instar des 12 Conservatoires botaniques nationaux créés à sa suite en France, ses missions s’organisent en 5 axes : connaissance de la flore, de la fonge et des végétations ; gestion, diffusion et valorisation des données ; contribution à la gestion conservatoire, appui à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques et de la réglementation ; communication, sensibilisation et mobilisation citoyenne.

Une spécificité brestoise

Pourtant, le CBN de Brest conserve une particularité bien singulière, qui découle de son histoire, à savoir un rayonnement international, avec une collection de plantes menacées à l’échelle mondiale, sous forme de graines ou de plantes. Cette collection vivante et exotique complète la collection locale des espèces également menacées de disparition en régions Bretagne et Pays de la Loire. Une lourde responsabilité pour le Conservatoire. C’est aussi une ambition inscrite au projet TransitionS.

Une nouvelle directrice

Stéphanie Hudin, docteure en écologie de la conservation, rejoint l’équipe après un parcours marqué par la volonté de contribuer aux efforts pour la protection de la biodiversité. « Passionnée par la botanique depuis mon plus jeune âge, c’est la beauté et la diversité des végétaux qui m’ont d’abord attirée vers des études en biologie. La conscience du risque imminent de la disparition de nombreuses espèces m’a ensuite redirigée vers des approches intégrant de nombreuses dimensions et j’ai ainsi développé des projets et programmes pour soutenir la mise en place de mesures de protection et de restauration des écosystèmes, surtout dans les milieux humides, en lien avec de nombreuses structures.

Frédérique Bonnard-Le Floc'h, Présidente du Conservatoire botanique national de Brest, précise : « Aujourd’hui avec son arrivée au Conservatoire botanique national de Brest, Stéphanie Hudin prend le relai de belles énergies qui ont su inscrire la connaissance de la biodiversité comme une nécessité. Les besoins sont grandissants, en connaissance ou en pédagogie. Elle aura aussi pour mission, avec l’équipe du Conservatoire, de traduire le projet TransitionS en réalités, avec ses équipes, ses élus, adhérents et partenaires. L’élargissement du socle des partenaires est une ambition, la consolidation des financements aussi, et un fonctionnement plus lisible sera recherché. Un travail sera également fait sur les aspects sensibilisation, du plus jeune au plus « adulte », avec la conservation au coeur de notre message, mais sans oublier le rêve ».